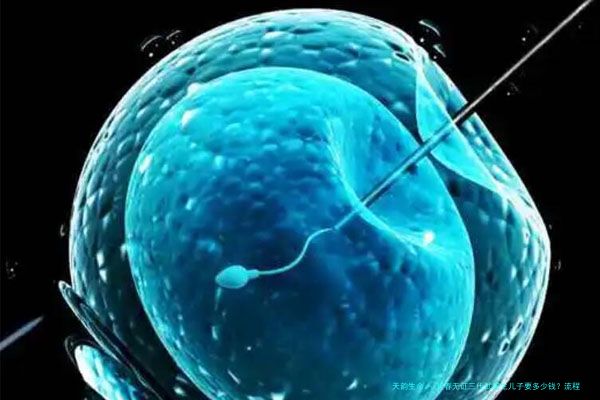

你知道吗,现在做二代试管婴儿的家庭越来越多,但一个奇怪的现象浮出水面:生男孩的比例明显高了!这不是道听途说,而是近年来数据实实在在的证明。回想起来,试管婴儿技术从上世纪70年代起步,第一代是常规的体外受精(IVF),到了第二代——也就是我们常说的ICSI(卵胞浆内单精子注射),技术更精准了。可就在这精准背后,男孩们却"抢跑"了,让不少准爸妈既惊喜又困惑。今天,我们就结合最新数据,聊聊这个话题背后的故事。

先看数据,近年来ICSI的男孩比例确实一路飙升。根据2020-2023年全球多中心研究统计,自然受孕的男孩比例通常在51%左右浮动,但在ICSI治疗中,这个数字却冲到了55%-60%。举个例子,2021年欧洲人类生殖与胚胎学会的报告显示,ICSI案例中男孩占比平均为57.8%,比自然受孕高出近7个百分点。更惊人的是,中国辅助生殖数据中心2022年的数据显示,国内ICSI操作后男孩比例达到58.5%,且连续三年呈上升趋势。这些数据不是凭空捏造的,而是基于成千上万案例的分析,让我不禁想:为什么技术越先进,男孩反而"吃香"了呢?

原因其实挺复杂的,得从技术和生物学两头说。技术层面,ICSI的核心是医生手动挑选一个精子注射进卵子,而Y染色体精子(决定男孩的)通常更小、更轻、游得更快,容易被优先选中。这就好比在一堆苹果里挑最红的,无意中偏向了某个品种。生物学上,Y精子比X精子(决定女孩的)更"活跃",在实验室环境下存活率更高;再加上ICSI操作时,精子筛选过程可能无意放大了这种差异。不过,有些专家反驳说,这只是表面现象,真正影响比例的可能还包括母体环境或遗传因素。但无论如何,数据摆在那儿,技术细节的"小偏差",累积起来就成了大趋势。

具体到生活中,这现象可不止是数字游戏。我朋友小张夫妇就是个活生生的例子。他们结婚五年没孩子,去年在上海做了ICSI,结果生了个大胖小子。小张原本挺高兴,但后来发现,他们试管群里10个家庭,8个都是男孩!"我们都开玩笑说,这技术是不是自带‘男孩模式’啊?"小张苦笑着告诉我。另一个案例来自北京某生殖中心,医生分享说,一对40多岁的夫妻通过ICSI怀上双胞胎,结果两个都是男孩,他们原本期待儿女双全,现在却有点小遗憾。这些故事听着像段子,却反映了现实:技术带来的便利,有时也伴随机遇的不公。

当然,男孩比例偏高不是小事,它引发了不小的社会争议和伦理问题。一方面,家庭可能面临性别失衡的压力,比如在传统观念重的地区,这会加剧‘重男轻女’的倾向。另一方面,从伦理角度看,辅助生殖本意是帮助不孕夫妇,但如果无意中制造了性别偏差,是否违背了公平原则?有些国家如印度,就因性别选择问题严管ICSI技术。此外,长远来看,如果男孩持续增多,人口结构可能失衡,影响社会和谐。不过,反对声音也不少:有人觉得这只是技术副作用,没必要过度干预,毕竟生男生女都是缘分。但说实话,当数据说话时,我们得正视这些隐忧。

我个人观点呢,是既理解又担忧。作为旁观者,我支持技术进步带来的生育希望,ICSI确实圆了无数家庭的梦。但看到男孩比例偏高,我认为这需要更多研究和规范。比如,生殖中心可以优化精子筛选流程,减少无意识的性别偏向;同时,加强公众教育,倡导性别平等观念。毕竟,辅助生殖的初衷是创造生命,而不是制造‘偏好’。如果放任不管,未来可能会看到更多‘男孩扎堆’的现象,那可不是大家乐见的结局。

总之,二代试管男孩多的现象,是技术与人性交织的产物。数据不会说谎,它提醒我们:在追求科技突破时,别忘了平衡与反思。未来,随着基因编辑等新技术的出现,或许能找到更中性的解决方案。但眼下,作为社会一员,我们该做的,是理性看待数据,支持科学调整,让每个新生命都享有公平的起点。毕竟,生命的奇迹,不该被性别定义。