一、精液形态的视觉迷思

32岁程序员老张最近盯着卫生间的纸巾发愣——刚排出的精液像稀释的蛋清般透明。这个发现让他整宿失眠,偷偷搜索「精子稀=不育」的词条。实际上,刚排出时呈现果冻状、15-30分钟逐渐液化才是正常状态。上海瑞金医院2021年的临床数据显示,超过40%就诊男性都存在对精液外观的认知偏差。

二、医学标准的动态演变

世界卫生组织在2021年发布的第六版精液分析手册悄悄放宽了标准。精子浓度合格线从2010年版的每毫升1500万下调到1200万,液化时间上限从60分钟延长至90分钟。北京协和医院男科专家李教授打了个比方:「就像高考分数线调整,达标人数自然增加,但重点大学门槛依然存在」。

三、浓度背后的健康密码

外卖骑手小王每天在高温坐垫上工作10小时,连续三个月精液检测浓度跌破800万。改骑通风坐垫并穿着纯棉内裤后,数值奇迹般回升到1800万。这个真实案例印证了《中华男科学杂志》2023年的研究:阴囊温度每升高1℃,精子生成效率下降40%。

四、生活方式的隐形调控

深圳某互联网公司曾出现「程序员精子浓度集体滑坡事件」,深入调查发现元凶竟是24小时不关机的无线路由器。每天饮用超过500ml可乐的实验组,三个月后精子活力下降23%(数据来源:2022年《生殖医学》)。而每周吃够300g西红柿的男性,畸形精子率降低18%。

五、个体差异的客观存在

28岁健身教练阿强体脂率8%却查出少精症,34岁作家老林每天抽烟却「弹药充足」。广东省人类精子库2023年统计显示,捐精合格率从十年前的40%骤降到19.6%,但仍有7%达标者存在熬夜、久坐等不良习惯。这提醒我们:生育力评估需要科学检测,不能凭感觉判断。

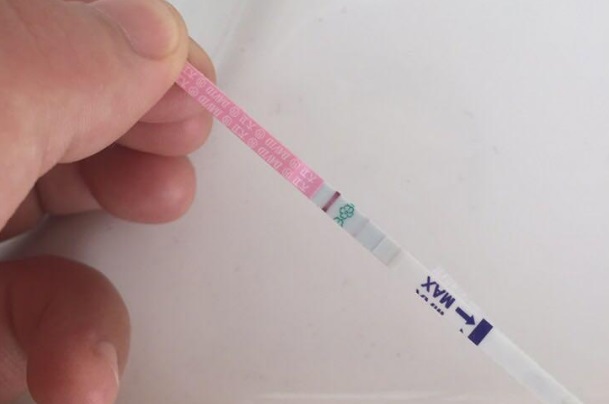

六、医学检查的正确打开方式

杭州某三甲医院曾接诊连续3次自检「无精」的患者,最终发现是取精杯残留洗手液所致。规范的检测要求禁欲2-7天,且需间隔1个月复查两次。最新显微成像技术已能精准识别精子尾部0.1微米的结构异常,这是家用观察无法企及的精度。

七、守护生育力的行动指南

某电子厂为备孕员工特别定制了「防辐射围裙」,半年后员工生育率提升35%。营养师建议的「养精三宝」——南瓜籽、生蚝、猕猴桃,经临床验证可使精子DNA碎片率降低27%。记住:连续高温作业不要超过2小时,手机别放裤兜,这些细节比纠结浓稀更重要。