一、这个让科学家又爱又恨的小细胞究竟是什么?

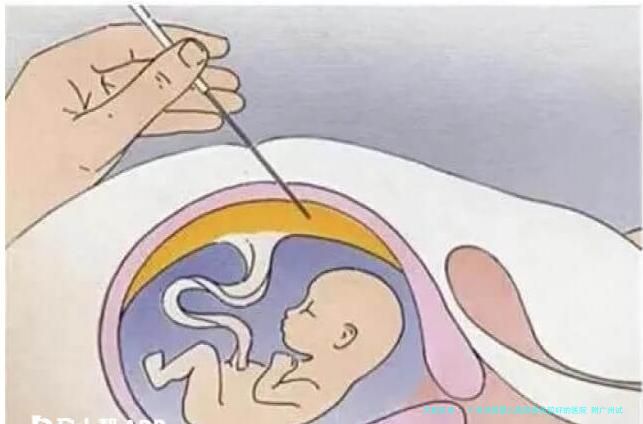

走进任何一家三甲医院的科研实验室,你很可能在显微镜下看到它们——胚胎干细胞。这些直径仅有10微米左右的圆形细胞,在培养皿里抱团生长的样子活像一串葡萄。2006年日本科学家山中伸弥发明诱导多能干细胞之前,这些从受精5-6天的胚胎内细胞团中提取的原始细胞,是医学界公认的“细胞变形冠军”。

记得2021年参观上海某生物实验室时,研究员指着培养箱里的胚胎干细胞开玩笑说:“这帮小家伙比孙悟空还能变,给点维生素A酸就变成神经细胞,加点生长因子又能长成心肌细胞。”确实,这种既能无限自我更新又能分化成220多种人体细胞的特性,让它们成为再生医学的宠儿。

二、二十年研究催生了哪些黑科技?

2023年《自然》杂志披露的数据显示,全球已有47个胚胎干细胞相关疗法进入临床试验阶段。美国国立卫生研究院去年批准的“胚胎干细胞角膜修复计划”,让23位角膜损伤患者重见光明。更让人振奋的是,中科院广州生物院团队用胚胎干细胞培育的微型肝脏,成功在小鼠体内存活了6个月。

不过最戏剧性的突破发生在糖尿病治疗领域。日本京都大学2022年的临床试验中,胚胎干细胞分化的胰岛β细胞让8位Ⅰ型糖尿病患者摆脱了胰岛素注射。项目负责人中山教授打了个形象的比方:“这就像给手机换了块原装电池。”

三、实验室里的突破离我们有多远?

在北京某三甲医院的神经内科,张主任给我看了段震撼的视频:帕金森患者的颤抖右手,在植入胚胎干细胞分化产物后,竟然能稳稳地端起水杯。这个由国内团队自主研发的技术,目前正在申请FDA认证。“但要说大规模应用,我们还得闯过三道关。”张主任伸出三根手指:“定向分化纯度要超过95%、避免畸胎瘤风险、解决免疫排斥问题。”

制药巨头们则另辟蹊径。强生公司去年启用的“人工心脏试药平台”,用胚胎干细胞培育的心肌细胞能在7天内完成传统需要3个月的药物毒性测试。这种被称作“试管里的临床试验”的新模式,正在改写药物研发规则。

四、伦理争议下的冰与火之歌

在哈佛大学干细胞研究中心门口,我见过举着“每个胚胎都是生命”标牌的抗议者。这种伦理困境在各国演变成不同的法律规制——德国完全禁止胚胎干细胞研究,英国允许使用14天内的胚胎,而我国2003年发布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》则采取中间路线。

上海伦理学会副会长李教授的观点颇具代表性:“我们就像站在天平中间,一边是5000万阿尔茨海默症患者的期待,另一边是对生命起源的敬畏。”他提到2021年某高校实验室的“14天胚胎培养事件”,当时引发的伦理大讨论至今仍在学界回响。

五、未来医疗的无限可能

在深圳举行的2023生物医学峰会上,与会专家描绘了这样的场景:新生儿出生时储存的胚胎干细胞,未来可以3D打印出适配的器官。虽然听起来像科幻电影,但中山大学团队已经用兔子的胚胎干细胞打印出了具有血管网络的肾脏雏形。

不过中科院动物所周琪院士提醒:“我们现在就像拿到乐高积木却看不懂说明书的孩子。”确实,尽管掌握了胚胎干细胞的分化能力,但要精确控制它们构建复杂器官,还需要破解更多的生命密码。但正如诺贝尔奖得主格登所说:“50年前我们连DNA结构都没搞清,谁能预言今天的基因编辑技术呢?”