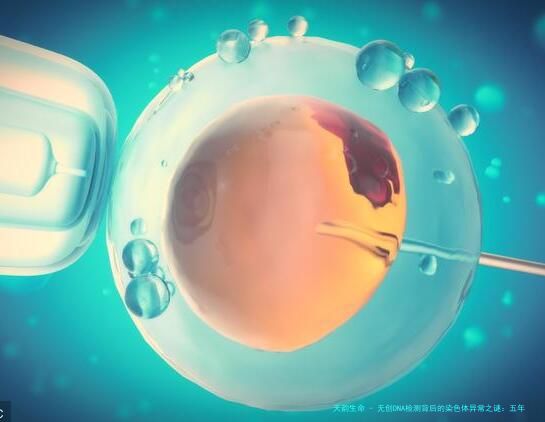

无创DNA检测背后的染色体异常之谜:五年数据揭示的真相与思考

问题描述:

张医生

疱疹性咽峡炎、肠套叠、幼女性外阴阴道炎、生理性黄疸、小儿抽动症、马牙

凌晨三点的产科诊室依然亮着灯,张医生揉着发酸的眼睛看向最新统计报告——过去五年间,无创DNA检测提示性染色体异常的比例增长了近3倍。这个曾经被誉为「产检革命」的技术,正将越来越多准父母推向未知的焦虑旋涡。

翻开《中华围产医学杂志》2022年的行业报告,一组数据令人心惊:全国开展无创产前检测的医疗机构从2018年的327家激增至2023年的1824家,而性染色体异常检出率同步从0.12%攀升至0.35%。在北京妇产医院的走廊里,拿着「47,XXY」或「45,X」检测报告的孕妇们,时常围住医生追问:「我们夫妻染色体都正常,孩子怎么会这样?」

这种看似矛盾的现象背后,藏着三重现实困境。首先,检测灵敏度的跃升就像放大镜,让原本「看不见」的异常现形。上海交通大学附属新华医院实验室主任王教授打了个比方:「现在的测序技术能捕捉到5%以下的嵌合体,相当于在泳池里精准捞出特定的一片树叶。」其次,生育年龄推迟让染色体异常风险呈指数级增长,35岁以上孕妇群体中,性染色体非整倍体发生率可达1/250。更值得注意的是,环境激素暴露正在改写生命密码,某三甲医院2021年的研究显示,工业区孕妇羊水中的双酚A浓度与性染色体异常存在显著相关性。

在深圳某基因检测机构,技术员小李说起去年遇到的特殊案例:连续三位孕妇的无创报告显示X染色体缺失,最终羊水穿刺却显示正常。追查发现她们都曾使用同一批次的妊娠纹修复霜,检测发现其中邻苯二甲酸酯严重超标。「这些干扰内分泌的化学物质,就像混入染色体的『临时演员』,可能引发检测误判。」小李指着实验室里的质谱仪说道。

面对汹涌而来的异常报告,医疗系统正在构筑新的防线。北京协和医院率先推出的「三级预警机制」颇有启示:初次异常结果需经双实验室验证,中度风险者实施超声动态监测,仅高危群体建议介入性诊断。这种阶梯式处理使不必要的羊水穿刺减少了42%,更重要的是给了胎儿生长发育的观察窗口期。

「我们正在经历认知革命。」遗传咨询师李敏分享了一个温暖案例:曾有位孕妇坚持生下无创提示XYY的宝宝,孩子如今三岁,除了身高突出,其他发育完全正常。「染色体就像生命乐谱,有时候多出的音符未必影响整首旋律。」她电脑里存着二十多个类似家庭的成长记录,这些鲜活案例正在重塑医学界的评价体系。

夜幕降临时分,广州生物岛的实验室依然灯火通明。科研人员正在攻关「多组学交叉验证」技术,通过整合甲基化检测、片段组学分析等六维度数据,将检测准确率提升至99.7%。也许不久的将来,无创检测不仅能判断异常与否,还能解析这些变异对个体发展的真实影响——这或许才是解开染色体谜题的关键钥匙。

当技术狂奔遇上生命伦理,我们更需要保持敬畏。就像遗传学家陈院士在最近论坛上说的:「每个异常报告背后都是具体的人生,医学的终极目标不是筛选完美,而是理解生命的各种可能。」站在基因科技与人文关怀的十字路口,这份理解或许比检测本身更重要。

特别声明:

1、本文由好孕健康网整理发布,未经许可禁止转载、抄袭及引用,本文永久地址:http://jk.haoyunwuyou.com/wenda/7609.html

2、本站所有内容均不能代替医生的当面诊断,内容仅供参考,请在专业医师指导下操作,本站不承担由此引起的任何责任。

相关推荐

RELATE-

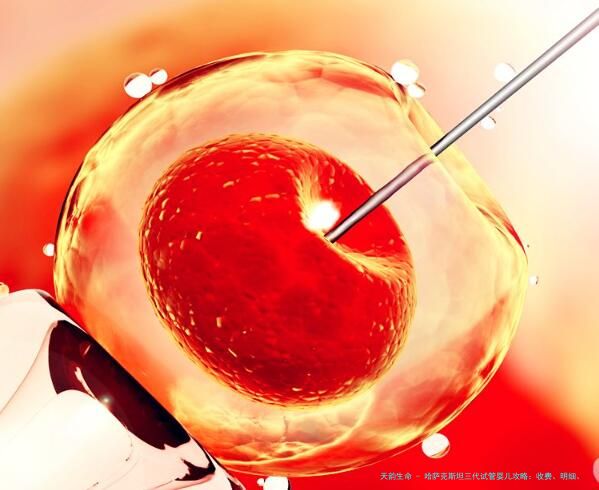

只有1个冷冻精子够做二代试管婴儿吗?

我和老公结婚之后一直都想要孩子,但由于我老公的原因,我们不能自然怀孕了,所以我们就按照医生的指导,开始做二代试管婴儿。我这边的治疗是很顺利的,促排卵治疗后我取出了17个卵子,而我老公只取出了一罐精子中,只有一个精子是符合要求的,医生把它冷冻起来了,我很担心,就想来问问大家,只有一个冷冻精子还能不能做二代试管婴儿啊?

#精子

陈医生

-

凝血高会影响胚胎移植后的正常着床吗?

因为老公精子畸形率高,所以我们去做了试管婴儿,在做前期检查的时候医生说我其实很多激素水平啊指标啊都有点偏高,但又没到影响试管婴儿移植手术的程度,移植前的检查结果也差不多,有一点偏高但又没到影响的地步,移植手术之后我去医院抽血验孕,结果查出我凝血酶偏高,比之前还高,这会影响胚胎移植后的正常着床吗?

#备孕难孕

周医生